SCIENZA STORIA & NOI

Due volte sapiens: cosa racconta la storia evolutiva del nostro cervello

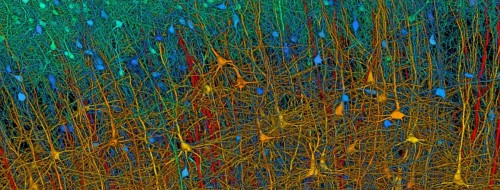

Rispetto alla massa corporea che deve coordinare, il cervello umano è sproporzionatamente voluminoso se confrontato a quello di qualsiasi altro organismo, vivente o estinto, e rappresenta infatti il nostro organo più dispendioso dal punto di vista energetico (immagine dalla rivista Nature, 2024)

Rispetto alla massa corporea che deve coordinare, il cervello umano è sproporzionatamente voluminoso se confrontato a quello di qualsiasi altro organismo, vivente o estinto, e rappresenta infatti il nostro organo più dispendioso dal punto di vista energetico (immagine dalla rivista Nature, 2024)

Rispetto alla massa corporea che deve coordinare, il cervello umano è sproporzionatamente voluminoso se confrontato a quello di qualsiasi altro organismo, vivente o estinto, e rappresenta infatti il nostro organo più dispendioso dal punto di vista energetico (immagine dalla rivista Nature, 2024)

cura di Roberto Macchiarelli

(Paleoantropologo, già professore ordinario al Dipartimento Geoscienze dell’Università di Poitiers e al Muséum di Storia Naturale di Parigi)

(Paleoantropologo, già professore ordinario al Dipartimento Geoscienze dell’Università di Poitiers e al Muséum di Storia Naturale di Parigi)

SE VOLETE apprendere facilmente qualcosa del vostro corpo strettamente legata all’essere sapiens sapiens, serrate l’indice ed il medio di ciascuna mano ed appoggiatene i polpastrelli simmetricamente in qualsiasi punto della testa, diciamo poco al di sopra dei padiglioni auricolari; quindi, cominciate lentamente a palpare, sempre simmetricamente, l’intera porzione laterale del capo, muovendo le dita verso l’avanti – ma senza raggiungere la fronte – e poi all’indietro, verso la nuca; quindi, dall’alto – verso la linea mediana – in basso – senza però scendere troppo e finire sulla branca montante della mandibola – prendendo come limite inferiore all’incirca il livello dei condotti uditivi. Ripetete più volte il percorso provando a definire dei cerchi fino a quando non avrete la percezione di aver identificato quello che vi sembra il “punto” (l’area) di maggior larghezza (d’espansione perlaterale) della testa, là dove i polpastrelli delle due mani raggiungono cioè la distanza maggiore tra loro. Senza timore di sbagliare, i due punti – espressi in una sorta di “protuberanze” – si troveranno sulla regione parietale, piuttosto in alto ed indietro (se invece li identificate in basso, verso i padiglioni auricolari, allora, forse, sarebbe opportuno consultare…).

Dai sapiens sapiens all’AI?

L’Intelligenza Artificiale ha delle potenzialità di analisi, calcolo e sintesi incommensurabili rispetto a quelle del cervello umano ma, nonostante tutto, non ne possiede (ancora?) la complessità e l’essenza (immagine dalla rivista Nature, 2024)

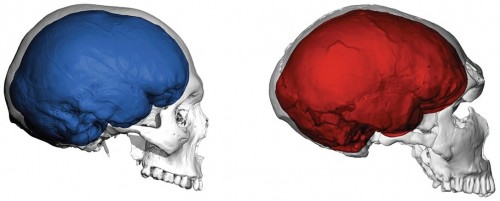

Immaginiamo che individui appartenenti ad altre forme umane estinte, non sapiens sapiens – come Homo habilis, o erectus, o neanderthalensis… – tanto tempo fa abbiano fatto lo stesso esercizio, magari per lenire un mal di testa: invariabilmente, avrebbero constatato un allargamento della loro testa posizionato verso il basso, sull’osso temporale, nell’area mastoidea appena dietro i padiglioni. Ecco, questo significa che, appoggiando idealmente due piani sulle pareti laterali della testa – dunque, del cranio, dunque, dell’encefalo – nel nostro caso questi divergeranno verso l’alto, mentre avverrà il contrario nel 100 per cento dei rappresentanti di qualsiasi altra specie umana estinta.

Meno laboriosa è l’identificazione di un altro carattere “autapomorfo” del cranio della nostra specie, cioè unicamente espresso – e neppure da molto tempo – nei sapiens: il mento, anche lui assente nel 100 per cento dei rappresentanti di qualsiasi altra specie umana (così come nei primi sapiens).

L’implicazione del nostro test è evidente: siamo gli unici esseri umani nei quali il cervello – che poi è quello che determina le proporzioni volumetriche della scatola cranica – non solo si è sviluppato maggiormente a livello dei lobi frontali (come ugualmente testimoniato da due “bozze-protuberanze” assenti nei non sapiens), ma molto anche a carico della corteccia della regione parietale, dove si coordinano attività legate alle capacità di percezione spaziale, di integrazione tecnologica, all’autoconsapevolezza, all’apprezzamento delle quantità (numerosità), al ragionamento “matematico”, al linguaggio. È infatti la “globularità” della scatola cranica, risultato dell’espansione fronto-parietale, una fattezza unica del nostro essere, non condivisa con alcuna altra forma umana precedente, neppure con i Neandertaliani che, forse unici (ma non conosciamo ancora la morfologia del cranio dei Denisoviani), subirono anche loro un qualche processo selettivo di espansione relativa dei lobi parietali.

Così come altri tratti che talvolta riteniamo essere appannaggio unico dei sapiens, l’area “del linguaggio articolato”, o area di Broca (aree 45 e 47 di Brodmann), è invece presente anche in altri ominini fossili e negli scimpanzé (dove corrisponde però all’area 44 delimitata dal solco fronto-orbitale, assente in Homo ma distinguibile negli australopiteci), anche se espressa con caratteristiche topografiche diverse.

In ogni mammifero, la sezione fine della corteccia cerebrale superiore mostra l’esistenza di diversi tipi di cellule neuronali e di sinapsi (qui identificate e rese in colori differenti grazie all’Intelligenza Artificiale), spesso organizzate topograficamente in aree con funzioni specifiche. La mappatura delle diverse aree del cervello umano è attualmente in corso, mentre già sappiamo che in quello del topo esistono almeno 5.300 tipi di cellule (immagine dalla rivista Nature, 2021)

Quando ci osserviamo come specie, abbiamo due opzioni principali: quella di utilizzare una foto bidimensionale a colori nitidi e contorni definiti che proietta tutta la complessità e la diversità su di un unico piano a lettura immediata, oppure quella di integrare il tempo e lo spazio in una prospettiva evolutiva tridimensionale di complessità dinamica a tonalità via via più grigie e limiti sfumati. Cominciamo con la prima, più semplice.

Nell’attuale biodiversità, il nostro cervello ha tratti davvero unici in termini di struttura, funzione e connettività, talmente particolari da spiegare anche perché sembreremmo essere i soli a sviluppare condizioni eccezionali come i disordini bipolari, la schizofrenia, l’atrofia cerebrale, in qualche modo il “prezzo” da pagare alla nostra complessità.

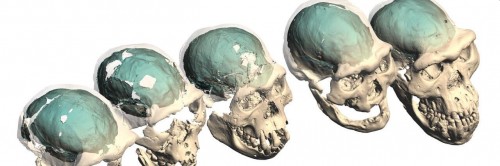

Il sito archeo-paleontologico di Dmanisi, nella Repubblica di Georgia (Caucaso meridionale), ha restituito tra il 1991 ed il 2005 una serie di crani di Homo erectus (georgicus) di individui adolescenti, adulti e maturo-senili perfettamente conservati risalenti a 1.85-1.77 milioni di anni fa. L’analisi delle loro caratteristiche endocraniche ha rivelato una notevole variabilità ed un modello architetturale arcaico, precedente le innovazioni strutturali delle regioni frontale e parietale che si produssero poche centinaia di migliaia di anni per la prima volta in forme africane di Homo (immagine dalla rivista Science, 2021)

Rispetto a quello dei nostri parenti più prossimi tra i viventi, gli scimpanzé, che pure hanno una taglia corporea comparabile, il nostro cervello è tre volte e mezzo più voluminoso (in media, 1.350 cc vs. 390 cc). Questo è rilevante perché il volume encefalico è intimamente correlato alla massa corporea, mentre il modello umano esce completamente dagli schemi con un cervello molto, molto più voluminoso di quanto atteso su base allometrica. Infatti, nei sapiens, il cosiddetto “quoziente di encefalizzazione” è oltre sette volte (!) superiore al valore teorico atteso (mentre nei topolini ne è la metà). L’evoluzione ha quindi spinto verso un aumento delle dimensioni encefaliche, ma non in modo uniforme, tanto che in alcune aree – abbiamo già visto quelle frontali e parietali, ma anche nel cervelletto, che interviene nel movimento e nella programmazione e, ovviamente, nella regione prefrontale – la corteccia si è espansa più che in altre, in proporzione ed in assoluto. Tuttavia, da solo, il volume non spiega tutto.

Su base comparativa, una caratteristica unica del nostro cervello è rappresentata dal numero di neuroni (se ne stimano 86 miliardi), oltre 1.000 volte superiore a quello dei topi e 13,5 volte a quello di una macaca, anche se quasi tre volte inferiore al cervello di un elefante (il cui peso oscilla però tra le 4 e le 6 tonnellate, cioè circa 70 volte quello medio di un essere umano). Anche se il catalogo della varietà di cellule del nostro cervello (neuroni) è ancora oggetto di studio (finora ne sono state classificate 3.300 tipi in soli 100 siti specifici analizzati), dovremmo essere imbattibili anche sotto questo profilo. Non si tratterebbe dunque solo di “quantità”, ma anche di “qualità”. Infatti, di nuovo comparati a quelli degli scimpanzé, i neuroni umani sono anche più lunghi e con più interconnessioni (sinapsi), immersi in uno strato laminare di sostanza grigia più spesso.

Un’altra peculiarità potremmo chiamarla “effetto Tanguy” (dal nome di un noto film francese del 2001). Si tratta della tendenza del cervello umano a procrastinare lo sviluppo, sia in utero (per non generare incompatibilità meccaniche al parto con il volume del canale inferiore materno), sia durante la vita postnatale: se in un topolino lo sviluppo encefalico è completato entro il 5% della durata della sua vita media, nei sapiens il processo è talmente lento da prolungarsi potenzialmente per quasi tre decadi, oltre il 30% della vita media individuale (anche se, all’evidenza, i risultati non sembrano proprio essere sempre proporzionati…).

Pur brevemente, consideriamo ora la seconda opzione, quella “verticale” tridimensionale. Effettivamente, quando orientiamo il binocolo verso il passato, ci rendiamo rapidamente conto che la storia evolutiva del cervello è complicata, complicatissima, certamente non progressiva: anche qui, non dimentichiamo che l’evoluzione non è un processo lineare (e non implica “miglioramento”, solo adattamento temporaneo), ma è piuttosto rappresentabile come un cespuglio con rami e rametti di lunghezza e sezioni diverse e variabili in seno alle stesse unità, spesso interconnesse, una sorta di reticolo eterogeneo a maglie variabili nel quale perdersi è la norma.

Per fortuna, anche se il cervello non può fossilizzarsi, il caso vuole che, talvolta, durante il processo di mineralizzazione, del sedimento finissimo rimpiazzi progressivamente il suo spazio originario e ne ricalchi piuttosto fedelmente la morfologia di superficie e i solchi, così come le impronte delle strutture vascolari che lo hanno alimentato. In questo caso, raro, il reperto costituisce davvero un registro fisico eccezionale; in alternativa, in laboratorio possono ormai essere utilizzate sofisticate tecniche di rendering virtuale attraverso immagini ad altissima risoluzione che generano anche modelli solidi.

È vero che, durante alcune fasi evolutive, nell’umanità fossile si assiste ad un aumento, relativo ed assoluto, del volume encefalico (per esempio, tra Homo habilis ed erectus e, ancora prima, tra Australopithecus – ad oggi, il più accreditato come nostro antenato diretto – e Homo), ma ci sono fasi statiche e specie con fattezze e proporzioni inattese.

Per quanto ne sappiamo, un cambiamento strutturale nell’organizzazione della corteccia encefalica (espansione prefrontale inferiore – importante per il linguaggio –, parietale posteriore ed occipitale) si manifestò probabilmente tra 1.7 ed 1.5 milioni di anni fa, marcando una discontinuità tra un modello encefalico “primitivo” – quello che contraddistingue ad esempio tutti e cinque gli Homo erectus dello straordinario sito di 1.8 milioni di anni fa di Dmanisi, in Georgia, ed i suoi antenati africani – ed uno “derivato”, emerso anch’esso tra gli erectus africani ma solo dopo la prima uscita degli umani dal “continente culla”. Non solo volumi, dunque, anche se la taglia conta, ma soprattutto architetture: il cranio LB1 del sorprendente Homo floresiensis (“l’hobbit”) rinvenuto nella grotta indonesiana di Liang Bua, di meno di 100.000 anni, ha un volume comparabile a quello di un australopiteco, appena superiore ai 400 cc (la statura dell’indivuo è stimata intorno ai 106 cm), mentre quello di Homo naledi dal complesso carsico sudafricano di Rising Star, di età compresa tra 330 e 230 mila anni fa e di 144-148 cm di statura, non raggiunge i 500 cc, dunque entrambi addirittura inferiori ai 546 cc del già minuto cranio di erectus D4500 da Dmanisi, di oltre un milione e mezzo di anni più antico. Tutti, in ogni caso, producevano tecnologia e, verosimilmente, condividevano e trasmettevano conoscenze ed esperienze.

Diversamente, i Neandertaliani possedevano un volume endocranico mediamente superiore a quello dei sapiens (1.500 cc, circa), ma recenti studi genetici mostrano che, rispetto alla nostra versione della proteina TKTL1 che interviene nella produzione dei precursori dei neuroni, alla stessa posizione quella neandertaliana prevedeva l’amminoacido lisina là dove i sapiens hanno fissato un’arginina, con effetti differenziali sulla quantità finale di cellule nervose prodotte, ergo, di interconnessioni. Si tratta di una delle circa 100 sostituzioni di amminoacidi che ci rendono unici rispetto ai nostri antenati.

Voluminoso o meno, globulare o “schiacciato”, dopotutto poco importano forma cranica e capacità encefalica se, alla fine, il prodotto di tanta evoluzione non è soddisfacente sotto il profilo dei risultati, comunque non commisurato alle necessità dell’intera specie ed ai sistemi naturali di riferimento. Nel nostro caso, nel caso dei “due volte sapienti”, è però difficile sostenere che lo sia. In altri termini, potremmo dire che si tratterebbe di una tesi facilmente rigettabile dopo pochi, semplici test di validazione.

Tra non molto vedremo se l’IA riuscirà nell’ardua impresa di fare di peggio.

Comparato a quello di un Neandertaliano (a destra), il cranio dei sapiens (a sinistra) è di forma globulare, proporzionalmente più corto, più alto e più largo, mentre quello dei nostri primi cugini estinti è più allungato e “schiacciato”. Queste caratteristiche riguardano evidentemente anche la morfologia endocranica (qui resa in due colori). Tuttavia, i Neandertaliani possedevano un volume endocranico mediamente superiore (1.500 cc vs. 1.350 cc) (immagine dalla rivista Scientific American, 2015)

Scrivi un commento